카카오 창업자 김범수 경영쇄신위원장에게 무죄를 선고한 1심 법원이 이례적으로 검찰의 ‘별건수사’를 강하게 질타했다. 검찰이 핵심 증인을 다른 사건으로 압박해 김 위원장에게 불리한 진술을 끌어냈다는 게 법원의 결론이다. 검찰은 마땅히 반성해야 하고, 다른 수사기관들도 비슷한 관행을 답습하지 않도록 철저한 내부통제를 이어가야 한다.

21일 서울남부지법은 자본시장법 위반 혐의로 기소된 김 위원장에게 무죄를 선고하면서, 검찰이 핵심 증거로 제시한 이준호 전 카카오엔터테인먼트 투자전략부문장의 진술을 배척했다. 이 전 부문장은 ‘김 위원장이 하이브의 공개매수를 막기 위해 SM 주가를 공개매수가 이상으로 유지하도록 지시했다’고 밝힌 핵심 증인이다.

법원이 신빙성을 낮게 본 이유는 이 전 부문장이 처했던 상황 때문이다. 이 전 부문장은 다른 사건(배임)으로 수사를 받았는데, 처벌을 피하기 위해 검찰이 원하는 진술(김 위원장 관여)을 했을 가능성이 크다는 것이다. 재판부는 “이 전 부문장 진술이 없었다면 피고인들이 이 자리에 있지도 않고, 구속되지도 않았을 것”이라고 설명했다. 법원이 검찰의 수사 행태를 이렇게 명시적으로 지적하는 일은 매우 드물다. 그만큼 이 사건에서 별건수사 냄새가 강하게 났다고 보는 것이 합리적이다.

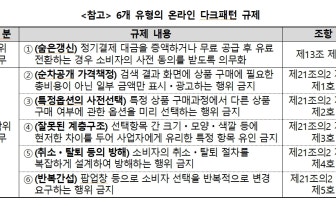

별건수사는 표적수사, 망신 주기 수사 등과 함께 검찰개혁을 불러온 주요 요인이다. 그런 악습이 대기업 총수를 상대로 최근까지도 버젓이 이뤄졌을 수 있다는 점은 충격적이다. 특히 내부 증언이 유일한 증거인 사건에서, 별건수사가 미치는 영향은 절대적이다. 본인이나 가족이 압수수색이나 기소 위협에 시달리면, 검사의 명시적 요구가 없더라도 수사기관이 원하는 방향대로 진술하고자 하는 유혹과 중압감을 피하기 어렵다. 수사준칙(대통령령)이나 인권보호수사규칙(법무부령) 등이 별건수사를 명백하게 금지하는 이유다. 검찰은 “판결을 납득하기 어렵다”는 얘기를 할 게 아니라, 이번 수사 과정에 문제가 없었는지를 돌아봐야 한다. 내년 9월(검찰청 폐지)부터 검찰 수사 기능을 넘겨받는 경찰 등 다른 기관들도 이 판결의 교훈을 유념해야 한다.