[디지털데일리 이상일기자] 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치전이 전남 해남으로 귀결되면서, 광주와 울산 등 유치 경쟁에서 밀려난 지역들이 새로운 전략을 모색하고 있다. 유치는 실패했지만 ‘AI 중심 도시’ 비전을 포기하지 않고, 산업 특화·연구개발(R&D)·데이터 인프라 확충 등 각자의 방식으로 AI 경쟁력을 키우겠다는 구상이다.

과학기술정보통신부의 국가 AI 컴퓨팅센터 구축사업은 민간 컨소시엄이 사업부지를 제안하는 형태로 추진됐다. 결국 삼성SDS·KT·네이버클라우드·카카오 등이 참여한 컨소시엄이 전남 해남·영암군 일대 ‘솔라시도 데이터센터 파크’를 최종 후보지로 선택했다. 인프라 비용, 전력 효율성, 확장 가능성 등 현실적 요인이 결정적이었다.

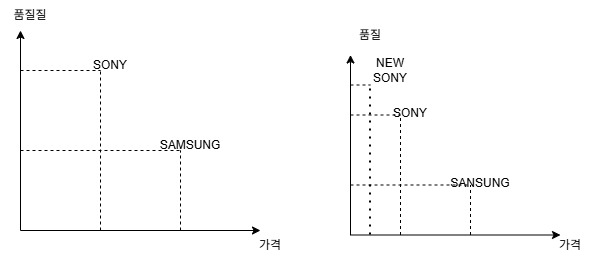

이 과정에서 광주와 울산 등은 인프라 여건과 지역 산업 연계성을 강조했지만, ‘비용 중심’의 민간 주도 구조 속에서 경쟁력이 약했다는 평가가 나온다. 조국혁신당 서왕진 광주시당위원장은 “국책사업의 원칙은 사라지고 기업의 비용 논리에 지자체가 끌려다니는 과열 경쟁으로 전락했다”고 비판했다.

광주는 국가 AI 데이터센터를 이미 보유하고 있다. 하지만 이번 결정으로 ‘AI 컴퓨팅센터’라는 상징적 거점 확보에는 실패했다. 지역 국회의원들과 과학기술정보방송통신위원회 소속 민주당 의원들은 “AI 중심도시 광주” 구상을 이어가기 위해 ‘국가 AI 연구소(가칭)’ 설립을 정부에 공식 제안했다.

이들은 광주 AI 데이터센터의 용량과 에너지 효율, 네트워크 대역 확대를 요청하며 “원천·응용·실증을 하나로 잇는 국가 핵심 R&D 허브를 광주에 구축해야 한다”고 주장했다. 나아가 국산 AI 반도체 검증과 실증을 위한 ‘AI 반도체 실증센터’ 조성도 병행하자고 요구했다.

울산시는 방향을 달리 잡았다. 국가 공모에는 불참했지만, ‘제조 산업 중심의 AI 실증 생태계’를 구축해 ‘산업형 AI 수도’를 지향한다는 전략이다. 울산시는 조선·자동차·화학 등 주력산업의 데이터를 기반으로 산업 현장 AI화를 추진하고 있다. 이미 SK텔레콤과 아마존웹서비스(AWS)의 7조원 규모 데이터센터가 건립 중으로, 민간 초대형 인프라를 확보했다.

AI 컴퓨팅센터 유치전은 사실상 수도권과 광역권 대형 민간 자본 중심의 경쟁으로 귀결됐다. 그러나 이번 결과를 계기로 지방 도시들은 “중앙 집중형 AI 인프라에서 지역 특화형 AI 생태계로의 전환”을 모색하고 있다.

광주는 AI 반도체·데이터센터 확장을 통한 연구개발 허브화를, 울산은 산업형 AI 실증을 통한 제조 혁신을 내세운다. 두 지역 모두 “유치 실패가 아닌 방향 전환”이라는 인식을 공유하는 분위기다.

AI 산업이 특정 거점에 집중될 경우 지역 간 격차 심화가 불가피하다는 우려도 커지고 있다. 정부가 ‘AI 고속도로’ 전략을 추진하며 전국적 데이터 인프라 연계를 강조하고 있는 만큼, 향후 국가 AI 전략의 지역 균형화 여부가 주요 과제로 떠오를 전망이다.

![전남 해남군 ‘솔라시도 기업도시’에 조성된 재생에너지산업단지. [ⓒ해남군]](https://imgnews.pstatic.net/image/138/2025/10/23/0002207559_001_20251023091012672.jpg?type=w860)

.jpg?type=nf190_130)

.jpg?type=nf190_130)