이번 추석 연휴에 75세 ‘가왕’ 조용필 공연을 TV에서 봤다. 노래도 감동이었지만, 실험과 도전, 교감의 ‘조용필 정신’을 추구하는 그는 여전히 열혈 청년이었다. 2025년 기대 수명이 84.5세로 세계 3위인 우리나라에서 연령적 신체에 구속되지 않은 젊은 고령층이 어디 조용필뿐이겠는가?

세계에서 가장 빠른 고령화 고속철에 올라탄 우리나라여서 그런지 노인 연령에 대한 오해가 많은 것 같다. 첫째, 노인 연령이 65세로 법으로 정해져 있다는 생각이다. 우리나라 법에서는 단일의 노인 연령 기준을 정하고 있지 않으며, 노인 대표법인 노인복지법에서도 시설 입소·이용, 서비스 등 필요 사항별로 65세 기준을 설정하고 있다.

둘째, 노인 연령을 일률적으로 상향해야 한다는 주장이다. 미국 노인법을 보면 대개의 정책이 60세 이상이며, 우리와 달리 급식·정보·상담·보건·봉사연계 프로그램 등 많은 사업과 사회 서비스 적용을 60세 이상으로 정하고 있다. 주거 지원은 62세이고, 메디케어(Medicare) 등 보건 관련 영역에서는 65세로 하고 있으나, 경우에 따라 55세 이상도 대상이다. 장기 요양이나 지역 통합돌봄 서비스는 55세 이상으로 정하고 있다. 고용 영역에서 연령 차별 금지는 40세 이상이 적용 대상이다. OECD 회원국 중 최고의 노인 빈곤율 국가이며, 노령연금 등 공적 소득 보장 취약 국가인 우리나라에서 빈약한 노인 서비스의 출입문을 더 좁게 만드는 시도는 문제가 있다.

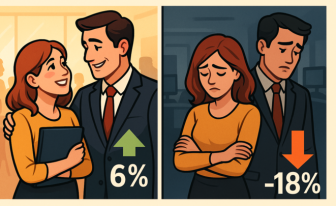

셋째, 정년을 늦추면 청년 일자리가 빼앗긴다는 오해이다. 이는 사실일 수도 있고 아닐 수도 있다. 단순하게 보면 몇몇 영역에서 고령층 고용이 청년층 일자리를 대체하고 있지만, 저임금 일자리의 경우는 서로 분리된 특성을 갖고 있다. 또 청년 고용에 미치는 부정적 영향을 최소화하기 위해 임금체계 개편, 점진적 정년 연장, 세대 상생형 일자리 모델과 세대 통합형 고용 전략의 확산으로 해소할 수 있는 문제다. 1889년 비스마르크가 연금 개시 연령으로 정한 65세 노인 기준이 21세기에도 적용되고 있어, 특히 일자리와 공적 연금 영역에서 노인 연령의 동반 상향화 등 개선이 필요하다.

우리나라는 잠재성장률, 생산연령인구 규모·비율 등 주요 지표에서 2020년을 정점으로 하향 곡선을 그리고 있어서 혹시 피크 코리아(Peak Korea) 현상이 시작된 것인지 염려스럽다. 정년과 연금 개시 연령 간 차이로 인한 소득 절벽을 해소하고, 고속 발전을 견인한 거대한 베이비부머 집단 중 2차 베이비부머라도 노동 시장에서 더 오래 머물도록 하는 것이 부담은 줄이고 소득은 높이는 이 시대의 필수 해법이다. “내가 지금 이 세상을 살고 있는 것은 21세기가 간절히 나를 원했기 때문이야”라는 조용필의 노랫말은 ‘킬리만자로의 표범’에게만 해당되는 것은 아니다.