보통의 하루 흔드는 범죄들

전국서 초등학생 납치 시도 증가

불특정 다수 대상 묻지마 범죄

낮아지는 한국의 대인 신뢰도

우리 사회가 놓친 것 무엇일까"아이 학교 보내기가 두렵다"고 토로하는 학부모들이 늘고 있다. 전국 곳곳에서 미성년자 약취·유인 범죄가 발생하고 있어서다. 이뿐만이 아니다. 잊을 만하면 터지는 '묻지마 범죄'는 남녀노소 누구든 '내가 범죄 대상이 될 수 있다'는 공포를 키우고 있다. 우리 사회는 언제부터 이렇게 낯선 사람을 잠재적 위협으로 느끼게 됐을까.

퇴근 후 현관문을 열면 반기는 아이의 재잘거림, 주말 오후 공원에서 즐기는 자전거 타기, 편의점에서 시원한 맥주 한 캔을 사들고 집으로 향하는 익숙한 골목길…. 우리에게 정말 소중한 건 거창한 성공이나 특별한 이벤트가 아니다.

어제와 다르지 않을 것이란 믿음 속에 이어지는 소박하고 평온한 '보통의 하루'다. 하지만 계속될 거라 믿었던 일상의 기반을 흔드는 사건들이 연일 터져 나온다. 평범한 공간에 낯선 위협이 파고들고 있다는 거다.

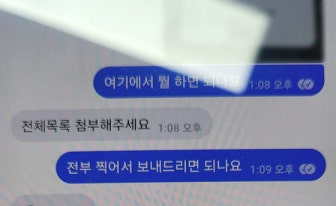

■ 미성년자 약취ㆍ유인 범죄 = 지금 한국 사회를 불안하게 하는 가장 섬뜩한 뉴스 중 하나는 '미성년자 약취略取ㆍ유인 범죄'다. 지난 8월 서울 시내 한복판에서 관련 범죄가 발생했다. 서울 서대문구에서 20대 남성 3명이 차를 타고 초등학교 주위를 맴돌면서 아이들에게 "데려다주겠다"며 유인했다.

다행히 미수에 그쳤지만, 이후 비슷한 사건이 끊이지 않고 이어졌다. 지난 8일엔 경기도 광명의 한 아파트 단지에서 고등학생이 혼자 길을 걷던 초등학생 여아를 강제로 끌고 가려다 미수에 그쳤다.

하루 뒤인 9일엔 제주도 서귀포에서 30대 남성이 "알바를 하겠냐"며 초등학생을 유인해 차에 태우려다 신고당했다. 10일엔 대구에서 60대 남성이 "짜장면을 사주겠다"며 초등학생 여아의 팔을 끌고 데려가려다 미수에 그쳤다.

이들 사건의 가해자는 10대부터 60대까지 연령대가 다르고, 범행 동기도 모두 제각각이었지만, 대상은 동일했다. 스스로를 지킬 수 있는 힘이 가장 약한 존재이자 사회의 가장 연약한 고리인 아이들이었다.

이 때문에 미성년자나 아동을 대상으로 한 범죄는 단순히 한 개인이나 가정의 불행으로 끝나지 않는다. 설사 범죄가 미수에 그쳤다고 하더라도 그 해악은 매우 크다. 아이들은 마음 놓고 학교를 오갈 수 없다. 부모들은 자녀의 귀가가 조금만 늦어져도 가슴을 졸여야 한다. 이런 사회는 결코 건강하다고 말할 수 없다.

■ 묻지마 범죄 = 그렇다고 아이들만 범죄의 대상이 되는 건 아니다. 불특정 다수를 향한 '묻지마 범죄(이상동기 범죄)'가 백주대낮에도 발생하고 있다는 점은 남녀노소 모두에게 '공포'다. 특히 최근엔 슈퍼마켓ㆍ지하철역 등 일상생활 공간에서 묻지마 범죄가 벌어져 불안감을 키우고 있다.

일례로 지난 4월엔 강북구의 한 슈퍼마켓에서 30대 남성이 일면식도 없던 60대 여성 손님과 40대 여성 직원을 공격하는 사건이 발생했다. 여느 날처럼 장을 보러 나왔던 60대 여성은 가해자가 휘두른 흉기에 목숨을 잃었다. 가해자는 "누군가 나를 해치려 한다"는 망상에 사로잡혀 있었던 것으로 알려졌다.

해당 사건을 맡은 1심 법원은 지난 8월 가해자에게 무기징역을 선고했다. 재판부는 "평소처럼 장을 보러 나왔던 피해자가 무참히 생을 마감했다"면서 "(가해자는) 사회 구성원들의 마음에 '도심 한복판에서 아무 이유 없이 살인당할 수 있다'는 공포를 심어주는 부정적인 영향을 미쳤다"고 판시했다.

실제로 우리는 누군가의 평범한 하루가 예고도 없이 영원히 멈춰버린 사건을 접할 때 "다음은 내가 될 수도 있다"는 불안감을 느끼곤 한다. 이런 현실은 수치로도 확인할 수 있다. 한국행정연구원의 '사회통합실태조사' 결과, 한의 '대인신뢰도'는 나날이 하락하고 있다. 2018년 69.2%였던 대인신뢰도는 지난해 55.7%로 13.5%포인트 낮아졌다.

대인신뢰도란 "일반적으로 사람들을 어느 정도 믿을 수 있다고 생각하는가"란 질문에 "약간 믿을 수 있다" 또는 "매우 믿을 수 있다"고 답한 이들의 비중을 의미한다. 어두운 밤길 누군가의 발걸음 소리만 들어도 가슴을 졸이게 되는 현실을 그대로 반영한 결과다.

■ 이대로 괜찮을까 = 그렇다면 우리는 언제부터 길에서 마주치는 낯선 사람들을 잠재적 위협으로 인식했을까. 연이어 터지는 흉악 범죄를 '운이 나빴던 개인의 비극'으로 치부하며 각자도생해도 괜찮은 걸까.

그렇지 않다. 이웃을 불신하는 마음이 커지고, 사회적 고립이 깊어질수록 '보통의 하루'는 위태로워진다. 혹자는 "범죄자를 강력히 처벌하면 되지 않느냐"고 물을지 모른다.

물론 처벌 강화도 필요하다. 일례로 미성년자 약취·유인 범죄는 10년 이하의 징역(형법 제287조)에 처해지지만, 미수에 그칠 경우 3년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 그친다. 그럼에도 필자는 처벌을 강화하는 것만으로는 이 비극의 사슬을 온전히 끊어낼 수 없다고 생각한다.

지금 우리가 해야 할 건 우리 사회가 무엇을 놓치고 있었는지 되돌아보는 것 아닐까. 평범한 일상을 지키는 힘은 거대한 담론이 아닌 촘촘하게 짜인 사회 안전망에서 나오기 때문이다.

아이들의 등하굣길을 더 세심히 살피는 지역 사회의 관심, 정신적 위기상황에 놓인 이들을 조기에 발견하고 지원하는 복지 시스템, 무엇보다 타인의 고통에 무감각해지지 않고 기꺼이 손을 내미는 시민의식이 필요하다.

학교나 직장에서 응급상황에 대비해 '심폐소생술'을 익혀두듯, 위기상황에 적극적으로 대응하는 '행동하는 의식'을 가져야 한다. '누군가 하겠지'란 방관자적 태도가 아니라 "내가 먼저 돕자" "내가 먼저 신고하자"는 용기를 가질 때 서로가 서로에게 든든한 안전망이 돼 줄 수 있다.

나와 내 가족의 '보통의 하루'는 타인의 '평범한 하루'가 보장될 때 비로소 온전해진다. 일상에 균열을 내는 무수한 사건 앞에서 법과 제도를 다듬는 것뿐만 아니라 우리 공동체가 무엇을 해야 할지 답을 찾아야 할 시간이다.

노윤호 법률사무소 사월 변호사

yhnoh@aprillaw.co.kr

이지원 더스쿠프 기자

jwle11@thescoop. co.kr

![미성년자를 대상으로 한 약취 · 유인 범죄가 증가하고 있다.[사진|게티이미지뱅크]](https://imgnews.pstatic.net/image/665/2025/09/23/0000005850_001_20250923133312321.jpg?type=w860)

![[사진|뉴시스]](https://imgnews.pstatic.net/image/665/2025/09/23/0000005850_002_20250923133312371.jpg?type=w860)