- 1997년부터 인공 도래지 복원

- 수직으로 습지면 깎아 철새 쫓고

- 수로는 좁게 만들어 갈대밭 전락

- 에코센터, 여러 시행착오 딛고

- 서식지 개선사업 26년간 총력

- 수로 3배 넓히는 등 갯벌 보존

- ‘환경 분야 오스카상’ 받는 쾌거

- “끊임없는 유지·개선만이 해법”

바야흐로 ‘낙동강 하구의 계절’이 시작됐다. 장관이다. 지난 15일 오전 부산 사하구 을숙도 남단 기수습지. 물닭 청둥오리 홍머리오리 등 3000여 마리 겨울 철새가 인기척에 떼 지어 날아올랐다. 국제신문 취재진이 낙동강하구에코센터 이원호 박사와 함께 일반인 출입이 제한된 좀매자기(새섬매자기) 복원 사업지에 자물쇠를 열고 들어가자 그림처럼 펼쳐진 장면이다.

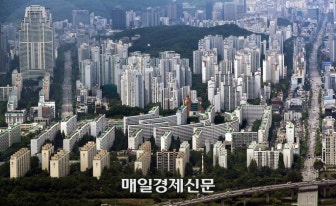

‘겨울 철새의 낙원’ 을숙도는 원래 ‘분뇨·쓰레기 밭’이었다. 1910년대 지적도에 처음 모습을 드러낸 신생 섬 을숙도는 ‘태어난 지’ 이제 겨우 100년이 지났을 뿐이지만 변화무쌍한 곳이다. 1960년대 대규모 파 경작지로 쓰였다. 1975년부터는 이곳에 약 13만2000㎡(4만 평) 크기 산화분지(분뇨 처리장)를 지어 급격히 늘어난 부산시민의 분뇨를 묻었다. 구덩이를 파 분뇨를 부어두면 일부는 물에 흘러가고 남은 건 비료로 사용하는 단순한 방식이었다.

▮ 혼돈의 삼각주

을숙도는 또 1993~1997년 쓰레기 매립장으로 이용됐다. 여기에는 340만 ㎥ 규모 생활 쓰레기와 김해공항 공사 부산물 등이 압축 매립 방식으로 묻혔고, 지금도 여전히 남아 있다. 1997년 을숙도에 인공 철새도래지를 조성한 것은 쓰레기 매립 등 자연 훼손에 따른 순손실을 최소화(No net loss)하기 위해서였다.

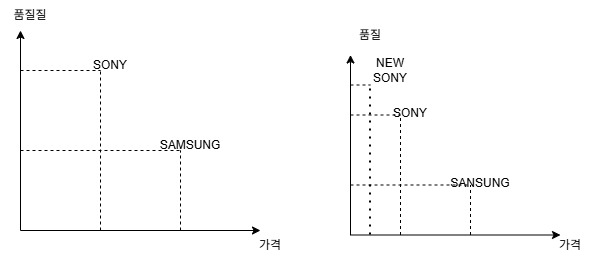

그러나 초기 인공 철새도래지는 실패작이었다. 겨울 철새가 쉴 수 있는 습지와 휴식처를 마련하는 것이 목표였다. 그러나 습지 둘레면을 수직으로 깎듯이 만든 바람에 오히려 새들이 쉴 공간이 없어졌다. 새들은 습지 내 조석 간만의 차에 따라 물이 차고 빠지며 드러나는 갯벌에서 쉬는데, 이런 역할을 할 공간이 턱없이 부족했다. 심지어 시간이 흐르면서 물길은 퇴적물에 막혔다. 습지는 항상 물이 고인 호수로 변했다. 부산대 생명과학과 주기재 명예교수는 “습지 복원을 처음 하니 잘 모르는 상태에서 마치 운하처럼 직사각형 형태 수로를 내버렸고, 이후 결과를 예측하지 못했다”며 “당시 필요 이상 전문가가 모여, 사공이 많아 배가 산으로 가는 결과를 낳았다”고 지적했다.

▮ 되풀이된 시행착오

2000년대 들어 을숙도 생태계 복원이 본격적으로 시작됐다. 2001년 1월 고(故) 안상영 전 부산시장이 낙동강 하구 통합 관리와 시민 참여 원칙을 바탕으로 ‘하구 보전 시민 선언문’을 발표했다. 더는 갯벌을 매립하지 않고 복원에 힘쓰겠다는 내용이었다.

부산시는 이에 따라 을숙도 친환경 생태 복원 사업 계획을 세웠고, 2003~2005년 3차례로 나눠 습지 회복을 진행했다. 우선 파밭을 습지로 바꾸고 쓰레기 매립장 인근에 수로를 늘렸다. 이어 준설토 적치장 상단부를 피크닉 광장과 습지로 조성했다. 이후 2007년 낙동강하구에코센터와 야생동물구조센터를 세웠다.

시는 당시 홍콩 마이포 습지를 모델로 삼아 ‘세맥(細脈) 수로’를 놨다. 넓은 습지 수로 대신 거미줄처럼 좁은 수로를 정교하게 만들어 서식지 형태를 다채롭게 한다는 취지였다. 시는 또 인간의 교란을 최소화하려 철새가 몸을 숨길 곳도 늘렸다. 그러나 을숙도를 단골로 찾는 기러기나 큰고니 등 대형 철새는 오히려 이 공간을 피했다. 결국 좁은 수로는 만든 지 5년이 지나자 갈대밭으로 변해버렸다. 인공 서식지는 친환경 생태 복원을 바라던 애초 의도를 충족하지 못했다. 초기 복원 사업은 매번 물거품이 됐다.

시행착오는 새로운 시도를 불렀다. 낙동강하구에코센터는 2008~2009년 세맥 수로를 지금의 형태로 3배가량 넓혔다. 인공 철새도래지 역시 물이 고인 호수가 아니라 개방형 기수습지로 변형했다. 습지 주변을 완만한 경사로 바꿔 조수간만의 차에 따라 갯벌이 드러나 숨 쉴 수 있게 했다. 여기에 더해 2017~2023년 5차례에 걸친 서식지 개선 사업으로 준설토를 제거했다.

▮ 손 놓으면 ‘말짱 도루묵’

을숙도는 1997~2023년 26년간 꾸준한 생태 복원으로 오늘의 모습을 갖췄다. 야심 차게 추진한 초기 사업의 실패와 한계를 시행착오 끝에 극복하고 안정적 서식 환경을 만들었다. 을숙도는 지난 5월 세계 4대 환경상 가운데 하나로 ‘환경 분야 오스카상’이라고 불리는 ‘그린 월드 어워즈’에서 금상을 받기도 했다.

그러나 이 같은 성과도 간단없는 복원 노력이 이뤄지지 않으면 ‘어두웠던 과거’로 돌아갈 수밖에 없다. 인공 습지라는 태생 탓에 15~20년 주기로 준설토를 제거해야 지금의 모습을 유지할 수 있다. 또 2027년 존치 기간이 끝나는 쓰레기 매립토 처리 문제도 숙제다. 20년 넘게 을숙도 생태 복원 현장에 있는 이 박사는 “세상에 드러난 지 100년이 갓 지난 을숙도는 인간이 더럽히고, 또다시 복원을 위해 노력하는 치열한 투쟁의 장”이라며 “생태 복원 26년의 역사는 ‘인공 생태계는 끊임없이 비용을 들여 유지·개선하지 않으면 황폐해진다’는 엄중한 교훈을 일깨운다”고 강조했다.

※이 기사는 부산시 지역신문발전지원사업의 지원을 받아 취재했습니다.

※제작지원 : BNK금융그룹

.jpg?type=nf190_130)

.jpg?type=nf190_130)