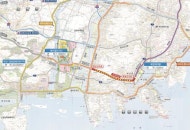

- 낙동강 하구 신자도·도요등서

- 4~6월 쇠제비갈매기 개체 조사

- 2009년 이후 매년 급격히 감소

- 천적 너구리 늘고 ‘젖은 땅’ 증가

- 해수온 올라 주요 먹이 멸치 급감

- ‘약한고리’부터 습격한 기후변화

한여름 같은 뙤약볕이 눈을 찔렀다. 지난 5월 21일 오전 낙동강 하구 신자도, 한때 동양 최대 쇠제비갈매기 번식지. 적막하기 그지없다. 쇠제비갈매기 새끼(유조)와 알로 가득했을 모래밭은 텅 비었다. 새끼에게 줄 먹이를 구하려 분주히 오가던 부모 새의 흔적도 찾을 수 없다.

3년 만에 이곳을 둘러본 낙동강하구에코센터 이원호 박사는 “복원 사업을 하던 2022년 이후 쇠제비갈매기가 이렇게 급격히 사라질 줄은 아무도 몰랐다”며 “알을 낳았다는 번식 흔적조차 못 찾아 더 심각하다. 올해가 마지막 생태 모니터링일 수 있겠다는 우려가 들 정도다”고 말했다.

▮텅 빈 고향에 한숨만

국제신문은 지난 4~6월 낙동강하구에코센터와 함께 하구 연안사주인 도요등·신자도에서 쇠제비갈매기 서식지를 샅샅이 조사했다. 석 달간 눈을 부릅떠도, 확인된 성체는 고작 11마리. 새끼와 알은 전혀 찾지 못했다. 2009년 낙동강 하구 생태계 모니터링 때 7135마리를 발견한 것과 비교하면 천지 차이다.

쇠제비갈매기는 낙동강 하구 기수역의 독특한 자연환경을 설명하는 대표적 여름 철새다. 매년 4~8월 우리나라에서 번식하고 겨울엔 동남아 호주 뉴기니섬 등 따뜻한 곳에서 지낸다. 우리나라를 찾는 제비갈매기류 중 크기가 가장 작고, 낙동강 하구와 아산만 시화호 안동호(인공섬) 등 일부 지역에서만 관찰된다. 낙동강 하구에서도 인간의 교란이 적은 신자도와 도요등에서만 번식한다.

쇠제비갈매기는 해안사구 감소와 강 준설 등 개발 탓에 전 세계적으로 개체군이 줄어드는 추세다. 우리나라는 2022년 쇠제비갈매기를 멸종 위기 야생동물 2급으로 지정하고, 국가 적색 목록 평가 취약(VU) 등급에 올렸다. 이는 야생에서 높은 절멸 위기에 직면했다는 의미다.

이날 도요등과 신자도를 둘러본 생태 연구원들은 허탈한 표정을 감추지 못했다. 고배율 망원경으로 하늘을 꼼꼼히 살피고 섬 일대를 누볐지만, 가뭄에 콩 나듯 한두 마리 찾는 게 전부였다. 한울자연생태연구소 백승호 연구원은 “3년 전 이곳을 찾았을 땐 모래밭에 새끼 새와 알이 너무 많아 밟을까 봐 제대로 걷지도 못했다. 하늘엔 부모 새가 침입을 경계하는 울음소리를 내며 날아다녀 혼이 쏙 빠질 지경이었다”며 “이렇게 짧은 시간에 상황이 확 달라져 속상하다”고 했다.

생태 전문가들은 쇠제비갈매기가 사라진 이유로 먹이 부족을 꼽는다. 이날 한울생태연구소 연구원들이 2시간가량 방수 작업복을 입고 낙동강에 그물을 연신 던졌지만, 소형 어종 서너 마리를 잡는 데 그쳤다. 낙동강 하구 생태계 모니터링 보고서를 보면 쇠제비갈매기 개체수는 2009년 7135마리로 정점을 찍고, 2012년 4437마리에서 2013년 643마리로 1년 새 85% 급감했다.

비슷한 시기 쇠제비갈매기의 주요 먹이인 멸치도 어획량이 크게 줄었다. 통계청 조사에서 멸치 어획량은 2011년 4만8837t에 달했지만, 1년 뒤인 2012년 1만5078t으로 69% 감소했다. 멸치 급감의 주원인으로 해수온 상승이 지목된다. 해수온이 1도 상승하면 해양 생태계는 육상에서 10도가 오른 수준의 타격을 입는다고 알려졌다. 이 박사는 “어린 물고기가 적정 온도에서 성장하지 못해 폐사율이 높아진 것이 전체 어획량 감소로 이어진 듯하다”며 “기후 위기로 먹이 경쟁이 치열해졌고 쇠제비갈매기가 직격타를 맞은 것”이라고 분석했다.

심지어 쇠제비갈매기의 ‘지상 낙원’이었던 신자도·도요등은 천적인 너구리와 시궁쥐가 차지했다. 이날 섬에는 너구리로 추정되는 발자국이 곳곳에 널렸다. 백 연구원은 “크기가 다른 발자국이 여럿 눈에 띄는 걸로 볼 때 너구리가 새끼까지 섬에서 번식한 것으로 추정된다”며 “여기에 더해 섬에 파도가 덮쳐 젖는 모래땅 면적이 과거보다 넓어져 쇠제비갈매기 서식 환경이 악화했다”고 설명했다.

▮약한 고리 끊는 기후 위기

기후 위기는 생태계의 가장 약한 고리부터 망가뜨린다. 낙동강 하구 쇠제비갈매기가 그렇다. 척박한 섬에서 번식한다는 것 자체가 생존경쟁에서 밀렸다는 의미다. 쇠제비갈매기는 천적을 피하기 쉬운 대신 먹이를 구하기 어려운 곳에서 번식하기 때문에 장시간 비행해야 하고, 알은 모래 열로 품는다. 그마저도 파도에 휩쓸려 가니 이례적으로 한 해 3번까지 번식할 수 있게 진화했다.

기후 위기로 쇠제비갈매기는 척박했던 고향마저 잃었다. 이 박사는 “쇠제비갈매기라는 한 종의 소멸이 지금 당장은 인간에게 미치는 영향이 미미한 것처럼 여겨질지 모른다”며 “그러나 우리는 보이지 않는 생태계 그물로 연결돼 있다. 기후 위기의 미약한 징후를 지금처럼 대수롭지 않게 여기면 피해는 고스란히 우리 몫”이라고 강조했다.

※이 기사는 부산시 지역신문발전기금을 지원받아 취재했습니다.

※제작지원 : BNK금융그룹