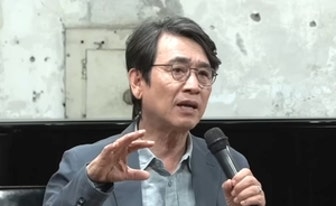

박진수 덕성여대 정외과 교수 인터뷰

병력 모자라 여성 징병? 논의 초점 잘못돼

왜 50만 병력인지 정부가 근거부터 대야

"나쁜 쪽으로 같이 죽자"... 유럽과 달라

군대를 좋게 만들려는 사회적 합의 절실

"돈 안 주고 청년들 부린다" 생각 버려야

‘여성 군복무’가 병역자원 감소의 해법으로 부쩍 거론되고 있다. 군에 갈 남성이 줄어드는 추세가 뚜렷한 상황에서 여성 징병제를 도입하거나 여성도 간부가 아닌 병사로 복무할 수 있도록 문호를 넓혀야 한다는 주장이다. 이에 대해 박진수 덕성여대 정치외교학과 교수는 20일 한국일보 인터뷰에서 “논의의 초점이 잘못됐다”고 지적했다. “병력이 부족하면 여성으로 채우면 된다”는 단선적 사고에서 벗어나야 한다는 것이다. 남성 징집을 당연하게 생각하듯 “공짜에 익숙해져 있다”는 게 그의 진단이다. 박 교수는 인구감소와 병역제도의 상관성을 심도 있게 연구해온 국내 최고 전문가로 꼽힌다.

병역문제는 결국 안보라는 ‘수요’에 맞춰 병역자원을 어떻게 ‘공급’할지에 달렸다. 역대 정부는 지난 20년간 ‘병력 50만 명’을 목표로 국방개혁을 추진해왔다. 하지만 박 교수는 “왜 50만 명으로 정했는지 명확한 논리가 없다”면서 “정부가 근거를 제시하거나 설득한 적이 없다”고 일침을 놨다. 심지어 현재 상비병력은 45만 명으로 줄어든 상태다. 그는 “50만 명에서 부족한 인원을 여성으로 채워도 모자라면 전역한 40대도 다시 군대에 가야 하느냐”고 되물었다. (※안규백 국방부 장관은 최근 현역군인 35만 명과 민간 아웃소싱 15만 명으로 '50만 대군'을 유지하겠다는 청사진을 밝혔다. 다만 왜 35만 명인지에 대한 설명은 여전히 빠져 있다.)

(www.hankookilbo.com/News/Read/A2025101610000002352)

왜 '병력 50만 명'인가, 정부가 근거부터 제시해야

공급도 마찬가지다. 박 교수는 특히 비숙련 병사 위주의 여성 징병에 부정적이다. 군은 수년간 경험을 쌓아야 하는 과학기술 기반의 숙련된 전문병사를 더 필요로 하는데, 18개월 복무하는 비숙련 병사를 여성으로 채우는 건 무의미하다는 것이다. 그는 “공급하는 병력이 군에서 필요한 병력에 부합하지 않는다면 여성 징병이 무슨 소용인가”라고 강조했다.

이와 달리 유럽 국가들은 여성 징병제를 확대하는 추세다. 노르웨이 덴마크 스웨덴은 이미 시행 중이고, 독일 프랑스 스위스는 도입을 검토하고 있다. 안보위기는 한국이 더 심각하다. 또한 양성평등 차원에서 여성 군복무가 필요하다는 목소리도 나온다. 반면 박 교수는 “그들은 좋은 것을 나눠 쓰자는 접근인 반면 우리는 나쁜 쪽으로 같이 죽자는 논리”라며 “폭탄 돌리기를 하자는 얘기”라고 일축했다. 군대를 여성에 개방하고 인재풀을 폭넓게 활용하려는 게 유럽의 접근이라면, 우리는 군복무의 짐을 여성에게 떠넘기는 데 불과하다는 것이다.

유럽과 다르다... "나쁜 쪽으로 같이 죽자"는 한국의 여성 징병제

따라서 가기 싫은 군대를 어떻게 좋은 곳으로 바꿀 수 있느냐가 관건이다. 사회적 논의가 필요한 이유다. 하지만 우리는 그런 경험이 없다. 여성 군복무는 선거철 반짝 공약이나 반사이익을 노린 여론 쪼개기로 악용되다 끝나는 사례가 허다하다. 박 교수는 “정치권은 선동하며 갈등을 증폭시키고 양극단에서는 상대를 공격하면서 논의 자체를 망쳐버린다”며 “이념과 세대별로 갈리는 다양한 요구를 풀어낼 수 있어야 한다”고 말했다.

장기적으로 모병제는 피할 수 없는 과제다. 직업군인 중심으로 군을 정예화해야 한다는 점에 대부분 동의한다. 다만 완전 모병제는 병력 충원부터 문제다. 안 장관이 언급한 병력 35만 명을 기준으로 60%가 병사라면 모병 인원은 20만 명이 넘는다. 4년 복무 모병제의 경우 매년 5만 명의 병사가 지원해야 하는 셈이다. 박 교수는 “2040년 군에 갈 남성이 12만 명에 불과한데 거의 절반을 모병으로 채운다는 건 난센스”라고 분석했다.

"돈을 안 주고도 청년들 부릴 수 있다" 생각 버려야

대신 징병에 모병을 가미한 선택적 모병제가 좀 더 현실적이라는 게 그의 판단이다. 병장 월급을 200만 원으로 올리면서 국방예산 가운데 인건비 비중이 늘었지만, 향후 모병제 전환에 따른 안보비용의 충격을 상쇄하는 효과도 무시할 수 없다. 박 교수는 “군과 기성세대가 돈을 안 주고도 청년들을 부릴 수 있다는 국가주의적 사고를 버려야 한다”면서 “병역제도를 어떻게 바꿔갈지 국민적 공감대 형성이 절실한 때”라고 말했다.