영화 '리 밀러:카메라를 든 여자'는 2차 세계대전 중 종군기자로 활동했던 사진작가 리 밀러의 삶을 다룬 작품이다. 패션지 보그 소속인 밀러는 전쟁 중인 프랑스에서 노르망디 상륙작전 이후 독일군이 마지막 저항을 하는 생말로로 파견된다. 밀러는 이 순간을 카메라에 담고 다시 파리로 향한다. 파리에 도착했을 때 호텔에서 밀러에게 온 소포가 하나 있다. 영국 보그의 편집장이자 밀러의 동료인 오드리 위더스가 보낸 선물이다. 상자를 열자 안에는 새하얀 속옷이 들어있다. 내내 거칠고 분진이 가득한 전쟁터에서 비명과 신음 속에서 생사를 오가는 부상병들의 모습을 보다가 부드럽게 빛나는 하얀 속옷을 보자 밀러는 기뻐서 감탄사를 내뱉는다. 이 장면은 단숨에 『전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다』를 떠올렸다.

"한번은 발싸개를 지급받았는데, 글쎄 그걸 코바늘로 떠서 스카프로 만들었다니까. 뭔가 여자다운 일을 하고 싶었어. 우린 늘 여자들만의 일에 목이 말랐지. 정말 사무치도록 여자다운 일이 하고 싶었어. 그래서 무슨 핑계를 대서라도 바늘을 손에 쥐고 뭐든 만들었어." (196)

전쟁에 참전했던 여성은 '여자다운 일'을 사무치도록 하고 싶어 한다. 그렇다면 여기서 말하는 '여자다운 일'이란 뭘까. 통념적 성역할을 기준으로 '여자다운 일'은 대체로 생명을 살리는 일이다. 먹이고, 입히고, 꾸민다. 발싸개를 스카프로 전환시키기 위해 전쟁터에서 적을 죽이는 무기만이 아니라 나를 꾸미는 바늘을 악착같이 쥐려는 마음이 그들에게는 '여자다운 일'이다. 종군기자로 파견 중인 동료에게 하얀 속옷을 보내는 패션지 편집장은 단지 깨끗하게 갈아입을 옷의 필요성만이 아니라 이 '여자다운 일'의 목마름을 예측했던 것이라 생각한다.

영화에서 밀러는 이 속옷을 입고 파리를 걷다가 길거리에서 프랑스 여성을 강간하려는 미군을 목격한다. 남자는 여성의 옷을 강제로 벗기려 하고 여자는 이에 저항한다. 밀러는 이 여성을 구해준다. 이 장면은 꽤 상징적인데, 속옷을 챙기는 마음과 속옷을 벗기려는 폭력이 대비되는 순간이기 때문이다. 게다가 독일군에 해방된 파리에서 실제로 연합군은 프랑스 여성을 강간했다. 독일군과의 연애는 부역으로 여겨져 처벌받았지만 연합군에 의한 강간은 오랜 세월 은폐되었다. 노르망디 상륙 작전 이후 미군에 의한 강간 피해 사건은 노르망디에서만 500여 건에 이르는 것으로 밝혀졌다. 독일 여성에게는 더욱 잔인해 여성 수백만 명이 연합군에게 강간 피해를 입었고 많은 여성들이 이로 인해 사망했다. 나치를 몰아냈지만 여성에게는 또 다른 점령군이 나타난 것이다. 전쟁 시나 평화 시나 여성의 몸은 침범당한다.

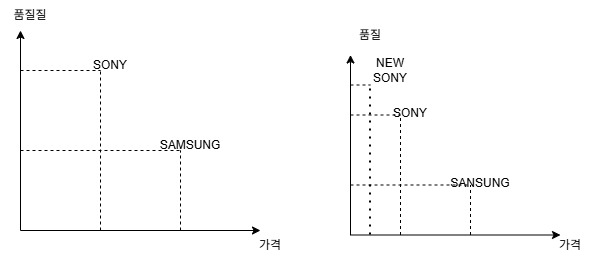

『전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다』에는 전쟁에 참전한 남성의 목소리도 등장한다. 남성도 아름다운 걸 그리워한다. "뭔가 밝고 화사한 그런 게" 그리운 이 남성은 "아름다운 여인들"을 그리워한다. 모두 전쟁에서 오물과 시신 등 죽음과 가까운 것을 경험한 후에 생동하는 아름다움을 보고 싶어 하는 마음은 동일하지만 여성은 그 마음을 위해 자신을 예쁘게 꾸미려 한다면 남성은 아름다운 여성들을 보고 싶어 한다. 이 차이는 어디에서 비롯될까. 여성이 자연적으로 더 예쁜 생명체이기 때문일까. 예쁘기로 따지자면 수컷이 더 예쁜 동물도 많다. 아름다움을 여성의 몫으로 만들어버린 인간의 문명에서 그 원인을 찾는 것이 더 합리적일 것이다. 여성이 아름다움과 동일시될 때 여성은 소유와 지배의 대상, 나아가 파괴의 대상이 된다. 차라리 그 아름다움을 닮고 싶어 한다면 좋으련만.

나와 타인을 예쁘게 만들려는 마음이 굳이 '여자다운 일'이 될 이유가 없다. 여자다운 일이 아니라 '인간다운 일'이 될 때 평화가 찾아온다고 믿는다. 지난 겨울 탄핵 집회 당시에도 차가운 바닥에 앉아 뜨개질을 하는 여성들을 보았다.

.jpg?type=nf190_130)

.jpg?type=nf190_130)