전 세계 제약·바이오 산업 종사자의 절반 이상은 여성이지만 최고경영자(CEO) 중 여성을 찾아보기는 쉽지 않다. 최근 글로벌 제약기업 GSK와 독일 머크의 여성 CEO가 잇달아 물러나면서 '여성 리더의 빈자리'는 더 커졌다.

7일 미국 제약전문매체 '피어스 파마'는 최근 GSK의 엠마 웜슬리(Emma Walmsley)와 독일 제약사 머크(Merck KGaA)의 벨렌 가리호(Belén Garijo) 등 여성 최고경영자(CEO)가 자리에서 물러나게 되면서 리더십의 성별 격차가 더 벌어졌다고 보도했다.

두 거물급 여성 CEO의 퇴진은 가뜩이나 적은 제약·바이오 업계 여성 리더의 비중을 더 쪼그라들게 만든 모습이다. 제약·바이오 산업 컨설팅 회사 미트 라이프 사이언스(Meet Life Sciences)의 조사에 따르면 제약업계에 여성 리더가 더 필요하다는 응답이 92%, 남성이 고위직에 더 유리하다는 응답이 56%로 나타났다. 여성이 리더 자리에 오르는데 보이지 않는 한계(유리천장)가 있다는 말이다.

성별 격차가 줄지 않는 이유로는 △STEM(과학·기술·공학·수학) 분야의 여성 부족(35%) △육아·가사로 인한 불이익 △폐경에 대한 낙인과 경력단절 위험 △사회적 편견과 차별 등이 꼽힌다. STEM 분야를 남성 중심 직업으로 여기는 문화와 여성이 남성보다 집안을 더 많이 떠맡는 사회적 인식 등이 원인이라는 것이다.

또 폐경 증상(에스트로겐 감소로 인한 변화)으로 업무 시간을 줄이거나 직장을 떠나는 경우가 많고, 이에 따라 경력 페널티나 평가 불이익을 받기도 한다. 여성은 사회적 편견과 차별로 승진에서 불이익을 받거나 직장 내 괴롭힘, 비승진성 업무의 과도한 배정 등이 발생한다고도 분석했다.

실제로 2023년 컨설팅 기업 딜로이트에 따르면, 글로벌 200개 제약·바이오 기업 중 여성이 리더인 곳은 8%에 불과한 것으로 조사됐다. 전체 직원 중 절반(46.4%)이 여성이라는 점을 감안하면 여성 리더의 비중이 너무 적다는 지적이 나올 수밖에 없다.

피어스 파마는 "최고경영진(C-suite)에서 다양성이 부족하면 혁신, 효율성, 그리고 기업 전체의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다"며 "고위직에 여성이 적을수록 시장 내 최고의 인재를 놓치게 되고, 구조적 불평등이 더욱 심화된다"고 지적했다.

국내 사정은 어떨까? 일부 기업들에서 여성 리더들의 약진이 눈에 띈다. 대표적인 곳이 삼성바이오에피스다. 김경아 사장은 지난해 11월 삼성바이오에피스 사장으로 승진됐고, 삼성그룹 사상 첫 여성 전문경영인이라는 타이틀도 거머쥐었다.

SK바이오팜은 올해 4월 이사회 의장으로 서지희 이화여대 경영학부 특임교수를 선임했다. 서 의장은 30여년 회계·감사 분야에서 경력을 쌓은 전문가다. SK바이오팜 창사 이래 처음으로 여성이 이사회 의장에 선임된 첫 번째 사례가 됐다.

일부 기업에서 여성들의 약진이 돋보이지만 현실은 녹록지 않다. 고위급 임원들 중 여성이 차지하는 비중은 여전히 소수에 불과하다.

금감원 전자공시시스템에 올라온 각 회사의 '지속가능경영보고서'에 따르면 국내 최고 위탁개발생산(CDMO) 업체인 삼성바이오로직스의 고위급 임원은 41명인데, 이 중 여성은 6명으로 전체의 14.6%에 불과했다. 남성 임원(35명)과 비교해보면, 여성 유리천장의 두께가 그만큼 두껍다는 것을 알 수 있다.

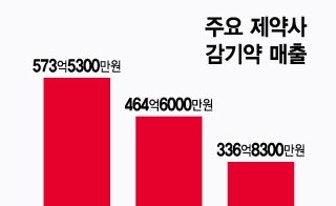

다른 제약·바이오 기업들의 상황도 크게 다르지 않다. 유한양행은 고위급 임원 31명 중 5명(16.1%), 한미약품은 42명 중 10명(23.8%)이 여성 임원인 것으로 나타났다.