이에 금융감독원이 청산 절차 점검에 착수하자, 빗썸은 13일 저녁 타 거래소 최고가 1700원 이상 체결 회원의 손실을 전액 지원하겠다고 밝혔다.

이번 사태는 국내 가상자산 시장의 구조적 취약점을 드러낸 사건이다. 빗썸만의 문제가 아니라, 국내 거래소 전체가 공통으로 가진 '유동성 단절'과 '시장조성 부재' 구조가 드러난 것이다.

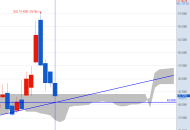

문제는 빗썸 내 테더 매도 물량이 턱없이 부족했다는 점이다. 시장가 주문, 즉 '지금 가격에 당장 사겠다'는 주문이 쏟아졌고 낮은 가격대의 매도 호가가 순식간에 소진됐다. 남은 것은 고가 호가뿐이었고 체결액은 치솟았다.

여기에 빗썸의 코인 대여 서비스가 변동성을 키운 요인으로 지목된다. 이 서비스는 담보를 맡기고 코인을 빌릴 수 있는 구조인데, 빌린 코인의 시세가 일정 수준을 넘으면 시스템이 자동으로 상환을 실행한다. 유동성이 부족한 상황에서 자동상환 주문이 한꺼번에 몰리자 단기 수요가 급격히 늘었다. 상승한 시세는 다시 추가 상환을 유발하며 순환 구조를 만들었다.

빗썸 측은 "코인 대여 서비스로 인한 일부 청산이 있었으나 시세에 준 영향은 미미하며 연쇄적 청산과는 거리감이 있다"고 해명했다.

빗썸은 타 거래소 최고가인 1700원을 초과하는 가격에 자동상환이 체결된 회원을 대상으로 지원금을 지급하기로 했다. 보상 신청은 다음달 12일까지 받는다.

이 같은 구조적 문제는 이번이 처음이 아니다. 지난해 12월3일 계엄 사태 당시에도 업비트에서 비트코인이 평소 1억3500만원선에서 거래되다가 밤 10시45분부터 11시 사이 최저 8800만원까지 급락했다. 같은 시각 빗썸과 코인원에서는 1억1000만원에 거래됐다. 유동성이 급격히 줄어들고 호가창이 얇아진 상황에서 거래소 간 가격 괴리가 극단적으로 벌어진 것이다.

이달 11일에는 두 건의 이상 현상이 발생했다. 새벽 6시 17분경 업비트에서 트럼프가(家)의 스테이블코인 월드리버티파이낸셜(USD1)이 순간 최고가 1만원에 도달하며 디페깅 현상이 나타났고, 이어 6시22분부터는 빗썸에서 테더가 5755원까지 급등했다. 국내 시장의 '분절된 유동성 구조'가 변동성을 흡수하지 못하는 현상이 반복되고 있는 셈이다.

공통된 패턴은 명확하다. 유동성이 부족한 상태에서 시장가 주문이 몰리거나 자동 청산 시스템이 한꺼번에 작동하면, 충격은 흡수되지 않고 오히려 증폭된다. 알고리즘이나 시스템은 시장 상황을 판단하지 못한다. 구조가 이를 완충하지 못하면서 '급등'과 '급락'으로 이어진다.

특히 원화 스테이블코인 도입이 추진되는 시점이기에 이번 사태는 중요한 경고로 해석된다. 국내에서 원화에 가치를 고정한 스테이블코인 발행이 추진되고 있지만, 현 시장 구조가 유지된다면 유사한 가격 왜곡이 재연될 가능성이 높다.

현재 국내에는 유동성 공급을 전담하는 시장조성자(MM) 제도가 없다. 해외 주요 거래소들은 전문 유동성 공급사가 지속적으로 매수·매도 호가를 제시하며 가격 안정을 지원하지만, 국내에서는 이러한 제도가 미비하다. 시장조성 활동이 법적 불확실성에 묶여 있어 급격한 수급 쏠림이 발생해도 이를 완화할 주체가 없는 상황이다.

자동상환이나 청산 로직의 투명성 부족도 문제로 지적된다. 급변 시점에 어떤 조건으로 작동하는지, 단계별 처리 방식이 명확히 공개되지 않아 이용자들이 사전 인식하기 어렵기 때문이다. 결국 이번 사태는 개별 거래소의 문제가 아니라 국내 가상자산 시장 인프라 전반의 구조적 미비를 보여준 사건이다.

한 업계 관계자는 "국내 시장의 기본 인프라가 여전히 취약하다는 사실이 드러난 사건"이라며 "스테이블코인은 이름처럼 '안정'을 약속하지만, 그 안정은 알고리즘이나 담보 자산만으로 보장되지 않는다"고 말했다.

그는 "유동성이 원활히 순환하고, 급변 시 충격을 흡수할 수 있는 시장 구조, 그리고 규칙이 투명하게 작동한다는 신뢰가 함께 뒷받침돼야 한다"고 덧붙였다.