표면적으로는 '집값 안정'을 내세웠지만, 대출 규제 강화로 인해 실제 주택시장에 진입하려던 20·30대는 "내 집 마련의 꿈이 멀어졌다"고 한숨을 내쉰다. 시장에서는 "현금 부자만 웃는다"는 냉소와 함께 정부 정책이 오히려 '기회 박탈형 규제'로 작용하고 있다는 비판이 거세다.

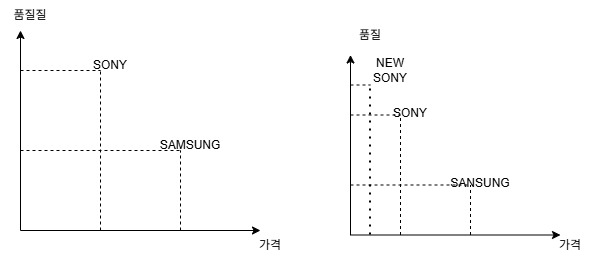

23일 업계에 따르면, 대책의 주요 골자는 수도권 대부분인 서울 전역과 경기 12개 지역을 규제지역으로 묶고, 주택담보대출비율(LTV)을 70%에서 40%로 낮추며, 고가주택에 대한 담보인정비율을 강화한 것이다.

그 결과 대출이 경직되면서 자금이 충분치 않은 청년·무주택층은 ‘사다리’를 걷어차였다는 비판이 쏟아졌다. 야당은 이번 대책이 "실수요자의 주거 사다리를 끊어버린 정책"이라고 질타했다.

실제 시장 반응도 심상치 않다. LTV 등 대출 제한이 강화되면서 "현금 부자만 내 집 마련이 가능하다"는 청년층의 체감이 커지고 있다.

한 부동산 전문가는 “근로소득은 있지만 부모로부터 자본 도움을 받지 못하는 2030 세대는 대출을 통해 집을 사는 길이 막히면서 결국 자산 축적의 사다리를 놓치고 있다”고 지적했다.

정부 측은 “고가주택 중심 과열을 안정시켜야 중·장기적으로 서민의 주거 기회도 열릴 수 있다”는 논리를 내세우며, “청년·신혼부부 주담대 LTV는 유지한다”고 반박했다.

그러나 시장에선 이미 ‘지금 당장’ 집을 마련하려는 청년들에게는 그 말이 위로가 되지 않고 있다. 문제는 대책이 ‘진입 문턱을 높이면서, 대안 창구는 별반 늘리지 않은’ 형태라는 것이다. 기존에는 전세를 활용하거나 적은 자본으로 주택 진입하는 방식이 주거 사다리의 통로 역할을 해왔다.

심교언 건국대학교 부동산학과 교수는 전날 국민의힘 부동산 정책 정상화 특위 전회의에서 "정부가 발표한 대출 규제, 토지거래 허가제 등의 정책은 일반적인 주류 경제학의 관점에서 벗어난 희망적 관측에 기반한 정책"이라며 "규제가 통하지 않으면 세금을 가지고 가겠다는 협박식 정책으로 인해 전세가 사라지고 서민과 중산층이 더 비싼 월세로 밀려나고 있다"고 비판했다.

부동산 업계 한 관계자는 "청년 주거 사다리가 무너지면서 그 영향은 단순히 '집을 갖지 못함'을 넘어 자산격차와 삶의 불안으로까지 이어질 수 있다"면서 "정책 설계자의 잇단 위선 논란과 맞물려, '규제 = 불공정'이라는 인식이 젊은 층 사이에서 확산하는 분위기"고 말했다.

![서울 남산에서 바라면 서울 시내 아파트 단지. [사진 연합뉴스]](https://imgnews.pstatic.net/image/243/2025/10/23/0000086796_001_20251023095111134.jpg?type=w860)

.jpg?type=nf190_130)

.jpg?type=nf190_130)