[디지털데일리 이나연 기자] 트럼프 행정부가 과학 연구개발(R&D) 예산을 대폭 삭감하고 강경한 이민 정책을 펼치면서 미국 과학기술계가 흔들리고 있다. 세계적인 학술지 네이처가 지난 3월 실시한 설문조사에서 미국 과학자 75%가 미국을 떠나는 것을 고려한다고 답할 정도다. 전 세계는 이를 '100년에 한 번 올까 말까 한 기회'로 보고 발 빠르게 움직이고 있다.

유럽연합은 '과학을 위해 유럽을 선택하세요(Choose Europe for Science)'라는 8000억원 규모 정책 계획을 내놨다. 프랑스는 미국 연구자 300명이 지원한 특별 프로그램을 운영 중이다. 중국은 향후 7년간 AI 전공생을 35배 늘려 자국 인재 회귀를 유도한다. 글로벌 AI 인재 이동 물꼬가 트인 지금 한국만의 확실한 전략이 어느 때보다 절실하다.

한국도 뒤늦게 이 대열에 합류했다. 정부는 오는 2030년까지 민관 100조원을 투자해 AI 3대 강국으로 도약하겠다는 목표를 세웠다. 지난 9월 말에는 4대 과학기술원 중심 이노코어(InnoCORE) 연구단을 꾸리고 국내외 박사후연구원(포닥) 400명도 임용했다.

현 정부 AI 사령탑인 하정우 대통령실 AI미래기획수석이 "앞으로 3년에서 5년이 골든타임"이라고 강조했을 정도로 우리나라는 중대한 기로에 서 있다. 미국 스탠퍼드 인간중심 AI 연구소(HAI)가 발표한 'AI 인덱스 2025'에서 세계 최대 비즈니스 네트워크 플랫폼인 링크드인 기준 한국의 AI 인재 순유입은 1만명당 -0.36명이다. AI 인재 집중도 증가율은 조사 대상국 중 프랑스 다음으로 낮은 65%에 불과했다.

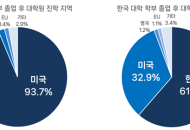

국내 인재 이탈 구조는 더 적나라하다. 호주전략정책연구소(ASPI)가 AI 분야 피인용수 상위 25% 인재의 이동 경로를 추적한 결과, 한국 학부 졸업생 733명 중 61.4%만이 국내 대학원에 진학했다. 나머지 32.9%는 미국으로 떠났다. 미국 학부생 93.7%가 자국 대학원을 선택하는 것과 대조적이다.

외국인 인재 유입 현황도 비슷하다. 2024년 AI산업 실태조사에 따르면 국내 AI 종사자 5만4039명 중 외국인은 604명, 고작 1.1%다. 전년(689명·1.3%)보다 오히려 줄었다. 미국 AI 인력 40%가 외국 출신인 것과 비교하면 한국 AI 생태계가 얼마나 폐쇄적인지 알 수 있다.

보통 인재 유출은 학부에서 대학원으로 넘어가는 단계에서 시작된다. 정책 초점을 국내 인재 '유출 방지'와 해외 석·박사 과정 '유입 촉진'으로 확장해야 하는 이유다. 석·박사 과정 외국인 유치 프로그램, 전문연구요원 제도의 AI 분야 확대 적용, 외국인 채용 플랫폼 통합 등 인재의 생애주기 전반을 아우르는 전략이 필요하다.

AI 강국으로 가기 위한 골든타임은 얼마 남지 않았다. 해외 각국이 대규모 예산과 파격적인 캠페인으로 인재를 끌어모으듯 우리나라도 더 선명한 구호와 실행 계획을 꺼내야 한다. 국내외 인재들이 'K-실리콘밸리'를 꿈꾸며 한국으로 몰리는 날이 하루빨리 오길 기대해 본다.

![미국과 한국의 AI 분야 피인용수 상위 25% 인재 이동 그래프. 호주 ASPI의 '인재 흐름' 자료 재구성 [ⓒ 한국산업기술진흥협회]](https://imgnews.pstatic.net/image/138/2025/10/22/0002207474_001_20251022104708118.png?type=w860)