#A씨는 아버지 소유의 집에 살고 있었다. 아버지는 A씨에게 집세 등을 받지 않고 무상으로 빌려줬다. 아버지가 돌아가시고 A씨는 무상으로 사용한 집을 상속받았다. A씨가 그 집에서 산 지는 3년째다. 3년 동안 집세를 내지 않았지만 계산하면 사는 동안 공짜가 아닐 경우 월세 등으로 약 1억원이 넘지 않는 금전적 이익을 봤다. 무상사용이익이 1억원 미만인 것이다. 과세당국에서 무상사용 기간 기준을 잡는 5년으로 가정해 계산하면 1억원이 넘는다. 실제 그 집에서 산 지는 3년 밖에 되지 않는데 이럴 경우 무상사용에 대한 증여세를 어떻게 내야하나?

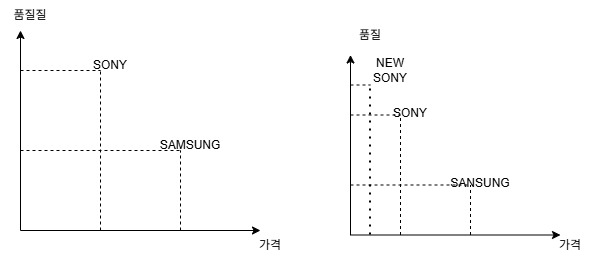

세법에서는 부모와 자식 사이나 형제 자매 사이 등 특수관계자로부터 금전이나 부동산을 무상 저리(이자 없이 '무상'이나 매우 낮은 이자 '저리'로 돈을 빌려주는 것)로 사용료를 내고 이용해 얻는 이익에 대해 증여로 본다.

특히 상속·증여세법에서는 증여세 과세를 위해 증여로 보는 기준이 무상 저리 또는 저렴한 이용료로 이용하는 정도가 일정 한도 이상 되는 경우 증여로 본다.

이 기준에 따르면 특수관계자간 금전을 무상 또는 저리로 이용할 경우 그 증여 이익이 연간 1000만원을 넘지 않아야 증여세를 과세하지 않는다.

부동산의 경우 무상으로 사용하면서 발생하는 이익이 5년간 1억원이 넘지 않으면 증여로 보지 않는다.

A씨는 아버지부터 부동산을 무상으로 사용했다. 세법의 기준인 5년간 현재가치로 합산한 무상사용이익이 1억원 이상일 경우 증여세를 과세한다. 그 무상사용을 개시한 날(돈을 안내고 살기 시작한 시점)을 증여일로 해 무상사용자(A씨와 같은)에게 증여세를 과세한다는 점이다. A씨는 과세 기준인 1억원을 넘지 않지만 공짜로 산 기간이 3년이라 해석이 필요하다.

또 A씨가 공짜로 누린 이익이 1억원 미만이지만 사용기간이 3년이고, 이 무상으로 사용한 기간을 5년으로 가정해 계산할 경우 부동산을 공짜로 사용한 이익은 1억원이 넘는다. 실제 1억원 이상의 이익을 누리지 않았지만 5년 기준으로 계산할 경우에는 증여세를 내야하는 대상이 되는 셈이다.

A씨 입장에선 무사사용 개시일 즉 공짜로 부동산을 사용하기 시작한 시점부터 3년이라 5년 기준을 채우지 않았고 무상사용이익이 1억원 미만이기 때문에 증여세 과세 대상이 아니라고 생각할 수 있다.

그러나 세무 당국은 증여세 과세 대상으로 봤다.

'상속세 및 증여세법' 제79조 제2항에 따르면 증여세를 결정 또는 경정받은 자가 결정 또는 경정 후 부동산무상사용기간(5년) 중 상속 등의 사유가 발생한 경우 경정청구를 할 수 있도록 규정돼 있다.

위 규정은 장래 5년간 무상사용을 전제로 해 무상사용 개시일을 증여시기로 본다. 장래 5년간의 이익을 환산해 과세한 후 (상속 등의)사정변경으로 경정청구를 하면 당초 결정세액에서 무상사용 월수를 다시 계산해 사용 안 한 기간을 빼도록 규정하고 있다.

따라서 A씨가 공짜로 사용한 집에 대한 증여세 결정전에 상속이 개시됐다하더라도 5년의 무상사용으로 계산할 시 무상사용이익 1억원 이상이면 부동산무상사용에 대한 증여세를 내야한다.

다만 5년을 기준으로 사용했을 경우로 증여세를 과세하는 것이 아니라 A씨가 공짜로 사용한 기간, 즉 무상사용 개시일부터 상속개시일까지의 3년에 대한 무상사용이익에 대해서만 증여세를 과세하게 된다.

.jpg?type=nf190_130)

.jpg?type=nf190_130)