스케이트를 타다가 꼬리뼈를 다쳤다. 일어서서 움직이는 데는 문제가 없지만 굽히거나 앉고 일어날 때 고통스럽다. 오늘은 출근하는 날. 나의 직장은 Moon의 집이다. 나는 장애활동지원사이고, Moon은 활동지원 서비스 ‘이용인’이다. ‘다쳤는데 일을 제대로 할 수 있을까?’ 잠깐 고민을 했지만 이미 내 몸은 옷을 갈아입고 있었다.

Moon의 집으로 가는 길. 꼬리뼈가 어떻든, 출근하는 길은 즐겁다. Moon은 전국장애인차별철폐연대(이하 전장연) 1박 2일의 워크숍 참여로, 나는 가족 휴가로 며칠이나 서로 만나지 못하지 않았는가. 빙상장에서 대자로 넘어지기 전까지 내가 얼마나 스케이트를 잘 탔는지도 이야기해줘야 한다.

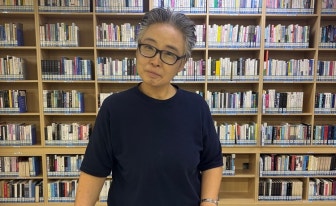

꼬리뼈를 다친 활동보조인이 출근한 ‘이용인’ Moon의 집

Moon이 침대에서 나를 반갑게 맞는다. Moon은 아침에 일어나면 침대에서 굴러서 전동침대로 이동한다. 몸을 일으키려면 전동침대가 필요하기 때문이다. Moon이 힘들게 구르는 것을 지켜보다 “제가 구르는 거 도울까요?” 물어본 적이 있다. Moon은 고개를 저었다. “‘굼벵이도 구르는 재주가 있다’는 말, 굼벵이를 비하하는 말이에요. 구르는 게 얼마나 힘든 일인데.” 순간 굼벵이에게 미안해하며 옷깃을 여몄다. 그렇게 나의 활동지원은 참회와 속죄의 연속이다.

전동침대 대신 내가 일으키려고 하니 Moon이 고개를 젓는다. “꼬리뼈 아프잖아요.” 나도 깜빡한 걸 Moon은 잘도 기억한다. 휠체어에 앉은 Moon의 옷 입기를 지원하느라 앉을 때마다 통증에 절로 얼굴이 찌푸려진다. 휠체어에서 Moon이 내민 손을 잡고서야 겨우 일어난다. Moon이 진통제 크림을 찾아와 내민다. 나는 그제야 다친 꼬리뼈로 일할 수 있는지만 고민했지, 나의 통증은 생각하지 않았다는 것을 깨닫는다.

꼬리뼈의 통증은 일의 범위를 줄이기도 했지만, Moon의 집 지지대들의 효용을 새롭게 발견하게도 했다. 지지대는 Moon의 동선을 따라 욕실과 거실, 침대 앞 등에 설치되어있다. 무심히 지나쳤는데, 이 지지대들이 나를 앉히고 일으킨다. 집에서는 움직일 때마다 고통스러웠는데, Moon의 집에서는 통증 없이 많은 것을 해낸다. 자고 일어난 침대를 정리하고, 아침 식사를 챙기고, 휴일에 먹을 과일을 잔뜩 깎아놓고, 빨래도 한다. 지지대로부터 오는 환대에 통증을 잊는다. 나의 불편과 통증은 부상 때문이 아니라, 부상에 대한 대처와 환경의 미비 때문이었다.

Moon은 하기 어려운 동작의 일은 하지 않도록 내게 주의시키고, 다음 날은 쉬도록 일정을 조정해준다. 중증 장애인이자 작년 암 치료와 부작용으로 생사를 넘나든 경험이 있는 Moon은 장애와 통증에 대해서 예민하고 노련한 선배이다. 선배는 나의 일시적 장애와 통증에 나보다도 더 공감하고 대안을 고민한다. 집에서는 불편하고 고통스럽고 원망스럽기만 하던 나의 부상이 견딜 만해진다.

장애의 세계, 다른 장애인의 환영과 조언을 받으며 탄생하는 공간

‘장애 정의’(disability justice) 공연단체 ‘신스인발리드’(Sins Invalid)의 리드 퍼포머이자, 노동계급 퀴어 유색인 페미니스트 장애인 활동가인 리아 락슈미 피엡즈나-사마라신하(Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha)는 책 『가장 느린 정의』(전혜은, 제이 번역, 오월의봄, 2024)에서 장애의 세계를 전혀 다르게 해석해낸다.

“장애를 우리가 태어나는 공간으로, 특히 혼자서가 아니라 다른 장애인들에게 지지받고 환영받으면서 태어나는 공간으로 명명한다는 것, 그 다음에 우리가 새로운 장애를 획득하거나 그동안 계속 존재해온 것들을 부를 단어를 발견할 때마다 몇 번이고 다시 다시 명명하는 것이 바로 패러다임 전환인 거죠. 그렇게 따뜻한 조언을 받아 탄생한 공간은 개개인이 장애를 경험할 수 있는 방식 전체를 바꿀 뿐만 아니라 장애 공동체가 형성될 수 있는 방식들까지도 변화시키는 그릇을 창조해냅니다.”

사람의 생애주기는 장애성과 비장애성이 상호작용하며 그때마다 새롭게 구성되는 과정이다. 태어나서 영․유아동기에 전적으로 보호자에게 의탁하는 시기, 또 노화로 몸의 노쇠와 기능의 변화를 겪으면서 죽음에 이르기까지가 우리 안의 장애성이 꽃피는 시기이다.

왕성한 청․장년기라고 해도 장애성에서 자유롭지는 않다. 질병과 부상이 언제 우리를 덮치고 몸을 장악할지는 예측불허다. 작년 4월 30일 보건복지부가 발표한 ‘2023년 장애인 실태조사’에 따르면, 우리나라 장애인의 88.1%는 후천적 장애로, 질병(58.1%)과 사고(29.9%)로 장애를 입은 경우이다. 이 통계가 ‘등록’된 ‘장애인’에 한한다는 것, 질병과 사고도 개인의 내부 요인보다 감염, 환경오염, 직업적 노출, 건강 불평등 등의 사회적, 정치적인 요인이 결정적이라는 것을 생각할 때, ‘장애성’은 불운하고 취약한 몇몇 개인의 것이 아니라 우리 모두의 공유재이다.

힘을 보태는 법, 꼬리뼈로 연대하기

집을 치우고 나서 장을 보러 간다. Moon과의 수다가 시작되었다. Moon이 전장연 워크숍 이야기를 풀어낸다. 언어장애가 있는 Moon은 말할 때마다 공을 들여야 한다. 듣는 나도 공을 들인다.

“이번에 워크숍에서 ‘몸풀기 마음열기’ 시간이 있었는데요. 최근에 한 일 중에서 자랑 이야기하는 시간이 있었어요. 저는 우리 전장연 ‘대항로 사람들’ 티켓 100장 팔았다고 했어요. 사람들이 어떻게 그렇게 팔 수 있냐고, 하하하. 저는 전장연 티켓 팔 때 당당해요. 티켓 파는 게 그냥 돈 내는 게 아니라 힘을 보태는 거고, 연대하는 거죠. 나이가 들면 누구나 어디든 장애를 가지게 되잖아요. 당신들의 노후를 위해서 우리가 이렇게 투쟁하고 있다! 전장연 투쟁은 우리 사회가 뭔가를 더 가지려거나 이기려거나 하는 게 아니라, 약하고 장애가 있는 채로도 존엄하고 건강하게 살 수 있게 하는 거니까.”

※‘대항로 사람들’은 〈장애인도 시민으로 이동하는·교육받는 민주주의! –전장야협과 함께 하는 2025 대항로 사람들〉이라는 행사를 말한다. ‘전장야협’은 34개의 전국장애인야학협의회이다. 9월 19일 서울 혜화역 마로니에 공원에서 개최된다. 티켓은 1만원에서 3만원, 5만원 티켓이 있고, 온라인으로도 현장에서도 구매가 가능하다. 나는 직업의 가치와 임금이 반비례하는 한국의 현실을 고려해 티켓을 샀다. 작년에 참여했던 선배로서 조심스레 예언하자면, 행사의 공연과 ‘평등한 밥상’을 경험하면 가슴도 배도 웅장해지는 경험을 하게 될 것이다.

장 본 것을 냉장고에 넣어두고 퇴근을 한다. Moon이 환하게 웃으며, 공들여 말한다. “고마워요!” 장애성이 꽃피는 한복판에서, 나보다 한 발 먼저 장애의 시간을 살고 있는 선배가, 당신과 나는 연결되어 있다고, 우리가 당신의 미래를 단단히 준비해 놓겠다고, 걱정 말고 언제라도 오시라고 인사한다.

나 역시 공들여서, 꼬리뼈를 당당히 펼치며 화답한다. “저도 고마워요!”

※기사의 모든 내용과 사진은 Moon과 협의하여 작성하였습니다.

[필자 소개] 호미. 장애활동지원사이며 동화 집필 노동자입니다. 여성학을 전공했고, 한국양성평등교육원 농촌성평등 전문 강사이기도 합니다. ‘이용인’ Moon을 돌보고 Moon으로부터 돌봄을 받으며 하루하루 연명합니다. 사는 게 달고, 쓰고, 떫고, 쓰고, 아리고, 무슨 맛인지 모를 때도 있습니다.