‘유튜브 뉴스는 가볍고 재밌어야 한다’는 문법에서 벗어나 뉴스 본질에 집중

새로운 실험보다는 ‘언론사 뉴스 채널이 해야 하는 콘텐츠인가’ 질문 던져

'MBCNEWS' 채널의 성장은 MBC가 2022년 '디지털뉴스룸국'을 따로 분리해 운영하기 시작하면서 눈에 띄게 드러나기 시작했다. 디지털뉴스룸국을 분리하면서 MBC는 두 가지 철칙을 세웠다. 단순히 지상파 뉴스를 편집해 유통하던 기존 방식에서 벗어나 자체 디지털 뉴스를 제작하자는 다짐이 첫 번째, 가볍고 재밌는 유튜브 뉴스가 유행이었던 당시의 '유튜브 뉴스 문법'에서 벗어나 본질인 깊이 있는 뉴스에 집중하자는 다짐이 두 번째다.

유튜브는 대개 수많은 콘텐츠를 시도할 수 있는 '무한 가능성의 생태계'라고 한다. 그러나 미디어오늘이 지난 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 만난 이정신 MBC 디지털뉴스 편집팀장은 새로운 시도를 해야 한다는 고민은 20퍼센트, 나머지는 '언론사 채널이 이 콘텐츠를 꼭 해야 하나?'라고 계속해 질문한다며 "디지털에서 뉴스의 본질에 어떻게 더 충실할 건지가 더 큰 과제이자 관심"이라고 강조했다.

유튜브에서도 '뉴스의 본질'이 중요

본래 보도본부 내 뉴스룸 산하에 디지털 뉴스 담당 조직을 뒀던 MBC는 2022년 상반기 해당 조직을 분리해 '디지털뉴스룸국'으로 승격시켰다. 디지털 뉴스 담당 조직의 역할이 지상파 뉴스의 리포트 클립을 잘라 유통하는 선에 그쳤던 것과 달리 별개의 국이 되고 산하에 '디지털뉴스 제작팀'이라는 새로운 조직을 만들면서 자체적으로 디지털뉴스를 만들기 시작했다. 현재 MBC 디지털뉴스룸은 엠빅뉴스팀, 디지털뉴스 편집팀, 디지털뉴스 제작팀 세 개의 팀으로 운영되고 있다. 한 팀당 기자는 약 4~5명 정도 배치됐다.

당초 타사 뉴스 채널보다 구독자 수가 적거나 비슷한 수준이었던 'MBCNEWS' 채널은 2022년 3월 처음 200만 구독자를 달성한 후엔 약 1년마다 구독자가 100만 명씩 늘었다. 국내 유튜브 뉴스 채널 중 중 구독자 수 1위를 기록하게 된 건 2024년 7월부터였다. 조회수 역시 2022년 5월부터 현재까지 41개월 연속 1위를 기록하고 있다.

MBC 스스로 판단하는 구독자와 조회수 증가의 비결은 뭘까. 이정신 팀장은 '유튜브에서도 뉴스의 본질에 집중한 콘텐츠가 중요하다'고 강조했다. 그가 처음 자체 디지털 콘텐츠를 제작하면서 '지상파 뉴스의 한계를 넘어 중요한 뉴스를 빨리 보도하자', '편성의 한계로 인한 단편적 뉴스를 넘어 흐름과 맥락을 보여주자'는 시도에 집중했던 이유였다.

이는 '유튜브 뉴스는 가볍고 재밌어야 한다'는 기존 문법에서 벗어나야 한다는 고민에서 시도한 콘텐츠이기도 했다. 언론계 내에선 유튜브 제작 초창기 MBC '엠빅뉴스', KBS '크랩', SBS '비디오머그' 등 '쉽고 재밌는 뉴스'에 방점을 둔 서브채널이 유행했다. 이 팀장은 "당시 MBC를 포함해 모든 언론사가 젊은 세대들은 뉴스를 가볍게 활용하고 이에 맞게 뉴스를 만들어야 한다는 강박이 강했다. 유튜브는 가볍고 젊은 사람들이 보는 곳이고 심각하고 깊이 있는 뉴스를 잘 안볼 거라고 간주했던 것 같다"며 "근데 어느 순간 한계가 왔고 '이게 과연 언론사가 할 일인가'라는 생각도 들었다. 지금 돌이켜보면 말도 안 되는 콘텐츠들을 시도하기도 했다. 그래서 다시 뉴스의 본질에 충실하기로 했다"고 말했다.

언론사가 가장 잘할 수 있는 건 결국 '뉴스'라는 판단도 있었다. 이 팀장은 "재밌고 쾌활한 콘텐츠들은 언론사가 아닌 다른 채널에서 훨씬 잘한다"며 "결국 언론사가 제일 잘하는 건 뉴스고, 사람들이 언론사 채널에 기대하는 것도 뉴스"라고 강조했다. 그에게 지상파 뉴스는 이래야 하고, 유튜브 뉴스는 저래야 한다는 문법은 없다. 이 팀장은 "이 영역은 정통뉴스보단 연성뉴스를 보도해야 한다고 생각한다면 오산"이라며 "물론 가벼운 뉴스도 필요하지만 그것만은 아니었다는 말이다. 언론사는 언론사답게 뉴스를 잘하면 디지털에서도 호응을 얻을 수 있다"고 말했다.

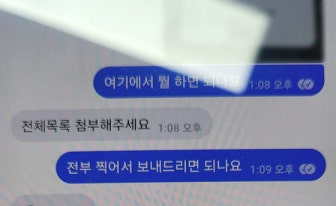

이후 추가된 '자막뉴스', '뉴스 꾹' 등도 같은 생각으로 만들어 낸 콘텐츠다. '자막뉴스'는 TV로 개인 공간에서 뉴스를 보던 과거와 달리 출퇴근 시간 지하철, 버스 등에서 화면으로 뉴스를 보게된 변화를 고려해 소리 없이도 뉴스를 볼 수 있게끔 자막을 넣은 뉴스다. '뉴스 꾹'에선 뉴스로 전하기에는 조금 가볍지만 현장성 있는 영상을 담아 보여준다. '현장PLAY'는 기존 뉴스에선 짧게 보도된 현장을 더 자세히 보여주는 코너, '핫이슈PLAY'는 10~15개의 클립을 모아 하나의 이슈를 깊이있게 볼 수 있게끔하는 코너다.

편향적이거나 자극적인 유튜브 뉴스를 향한 비판에 대해서도 늘 고민하고 있다. 이 팀장은 "항상 경계하고 있다. 기자로서 양심과 책임으로 스스로 견제하고 성찰해야할 부분"이라며 "MBC 디지털뉴스룸은 포털, 유튜브 등 모든 콘텐츠의 제목을 다 기자들이 직접 만들고 데스킹 시스템도 뉴스룸과 똑같이 운영한다. 기본적으로 사실에서 벗어난다는 건 생각할 수 없고, 처음부터 끝까지 기자들이 기사의 제목과 내용에 대해 책임을 진다"고 말했다. 아울러 "항상 댓글을 보고 합리적인 의견제시에 대해선 적극 수용해 오류가 있다면 바로 수정하고 있다"며 "댓글을 통해 피드백을 받으며 과도하게 보도한 것 같다면 수정하기도 하는 등 대응하고 있다"고 말했다.

실험보다는 '언론사 뉴스 채널이 해야 하는 콘텐츠인가' 질문 던져

'MBCNEWS' 채널은 일반적인 타 언론사와 마찬가지로 40대에서 60대가 주 구독자층이다. MBC는 젊은 층도 디지털 뉴스를 보게하기 위해 2년 전부터 쇼츠 형태의 뉴스를 강화했다. 쇼츠라고 해서 무조건 가볍고 짧게 만드는 게 아니라, 주제에 따라 약 3분 정도까지의 시간까지 확보해 뉴스의 기승전결을 담아낼 수 있게 만든다. 이 팀장은 "형식은 쇼츠로 하되 뉴스의 본질은 잃지 않는 선에서 강화하고 있다"며 "젊은 층들이 뉴스를 손쉽게 소비할 수 있게끔 하려는 노력"이라고 말했다.

대부분의 뉴스를 유튜브에서 소비하는 시대다. 시청자들은 '뉴스'를 보기 위해 언론사 뉴스 채널보다 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장', '매불쇼' 등 채널을 더 찾기도 한다. 레거시 미디어인 MBC 입장에선 뉴스 플랫폼 권력의 변화를 느끼는 순간들이 있을 수밖에 없다. 그러나 이 팀장은 "단순히 유튜브 안에서 어떤 채널과 경쟁하는 것보단 플랫폼이 늘어나는 상황에서 이에 맞게 뉴스의 형식과 내용을 공급하는 일에 대한 고민이 있다"며 "유튜브 채널과 경쟁하고 있다고 생각하지는 않는다. 우리는 뉴스를 보도하는 곳이고 개인 유튜버들은 대담, 팟캐스트 형식을 통해 사안에 대한 깊이있는 대화를 하고 시청자들과 소통하는 형태여서 우리와는 다르지 않을까 싶다"고 말했다.

2001년부터 MBC 기자 생활을 이어온 이 팀장에겐 최근 3년 간 디지털뉴스룸에서 일해보니 변화가 필요해 보이는 지점들도 있다. 그는 그 중에서도 '통합뉴스룸'의 필요성을 말했다. 그가 설명하는 통합뉴스룸은 디지털 플랫폼이 일상적 뉴스 유통매체가 되어가는 상황에서 "일상적 취재 활동이 일상적 뉴스 제작이 될 수 있게"하는 대안이다. 여전히 방송기자들은 저녁 메인뉴스에 에너지를 쏟는 구조이지만, 갈수록 일상적 취재, 내 주변 모든 것들에 대한 취재와 보도가 그때그때 이뤄져야 한다는 설명이다.

이 팀장은 "점점 지상파 뉴스룸에 있는 기자들도 디지털에 대한 관심과 책임감이 늘어나고 있는데, 아직도 지상파는 본업, 디지털은 부업으로 구분돼있다"며 "디지털 플랫폼의 중요성이 높아지는 상황에서 이를 담아내려면 결국 조직이 바뀌어야 한다. 10여년 전부터 논의와 시도가 있어왔던 통합뉴스룸이 도입되면 어떨까. 현실적 문제가 많아 어렵긴 하지만 점점 이 방향으로 가야하지 않을까 생각한다"고 말했다.

'앞으로 시도하고 싶은 콘텐츠'를 묻는 질문에 이 팀장은 "이런저런 실험도 해봤지만, 항상 최종적으로 '과연 언론사 뉴스 채널이 해야 하는 콘텐츠인가'라는 질문을 던진다"고 답했다. 많은 콘텐츠를 시도할 수 있는 유튜브 생태계 안에서 언론사 뉴스 채널은 결국 '뉴스의 본질'에 충실해야 한다는 결론이다. 가령 AI를 이용한 실시간 자막 제공을 시도했다가 번역이 잘못되자, MBC는 검증이 어려운 실시간 자막으로 굳이 왜곡된 뉴스를 전달할 바에 사용하지 않는 게 낫다는 기준으로 신중하게 접근하고 있다. 디지털 뉴스에 되려 더 엄격한 잣대를 들이대 해야할 것과 하지 말아야 할 것을 구분해야 한다는 판단이다.

이 팀장은 "유튜브는 많은 걸 할 수 있다. 그러나 새로운 시도보다는, 항상 '이게 과연 뉴스인가'라는 질문을 던져서 부합하지 않으면 시도는 해보더라도 과감히 접는 게 더 중요하다"며 "유튜브는 가능성이 많은 플랫폼이어서 무섭다. 새로운 시도가 혹시 뉴스를 피해가기 위한 도피처가 아닐까 하는 고민도 한다. 그러나 기자들이 해야 할 일은 결국 뉴스에 대한 정면대응"이라고 강조했다.

![▲ 2025.10.19 MBCNEWS [자막뉴스] "이번주 마감!" 난리 난 병원 "집중력 특효약" 알고보니.. 유튜브 화면 갈무리.](https://imgnews.pstatic.net/image/006/2025/10/22/0000132386_004_20251022095808999.jpg?type=w860)